こんにちは、にこる(@choco2col)です!

2020年7月10日、待望のLEGOスーパーマリオが日本で販売開始されました。

子供たちが遊びながら、手指の巧緻性や空間認知能力UPが期待できるLEGOブロックと、今や世界レベルで大人気のスーパーマリオがコラボした、今までにないワクワクがたくさん詰まったパッケージ商品となっています!

今回は、レゴマリオ本体が同梱された「レゴマリオとぼうけんのはじまり~スターターセット~」のパッケージ内容やアプリの操作感、実際に体験して感じた使用感などをレポートさせていただきます!

めーこ

めーこ

[新商品] 7月10日(土)、「レゴ®スーパーマリオ」に「レゴ ルイージ と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」が加わります。 #NintendoTOKYO とマイニンテンドーストアでも販売予定です。マイニンテンドーストアでは本日より予約受付を開始しています。https://t.co/4PXkQeSvW4 pic.twitter.com/64JAlY5nWN

— Nintendo TOKYO (@N_Officialstore) April 21, 2021

MOKUJI

パッケージ内容

- レゴマリオ本体

- 1~5の番号付きレゴブロック5パック

- 番号無しレゴブロック1パック

- クイックスタートガイド

レゴマリオ本体

レゴマリオ本体は、ブロックのパックとは別に白い小箱に入っていますが、なぜか帽子やズボン、ボタンなどのパーツが、他のブロックと一緒にブロックパックに混在しています。

必要な物だけ取り出して、後はバラけて無くならないように注意しましょう。

レゴマリオ本体は、単4電池2本で動きます。スターターセットのパッケージには電池が付いていないので、別に用意しておく必要があります。

背面から電池を入れるために、単4電池とは別にドライバーも必要なのでご準備を。

個人的にすごく気になったのは、電池を入れて再びドライバーを使ってネジを締め、マリオのズボンをセットしようとすると、プラスチック製のマリオのズボンがネジに干渉してしまい、圧迫で青いプラスチックが少し白くなってしまいました。

ネジをキツく締めてもどうしても干渉してしまう様なので、最終的にネジを外してそのままズボンをセットするという状態に。

ネジを締めなくても、ズボンはしっかりハマるので、プレイ中に外れたりすることもありません。

次回電池交換の際にも手間が減るし、傷付くのが嫌な方は思い切ってネジ無しで操作するもの有りかも?

レゴブロックパック

レゴブロックのパックは初めてでもわかりやすいように、組み立てる順番に小分けされた6つのパッケージに分かれています。

めーこ

めーこ

にこる

にこる

クイックスタートガイド

実はレゴマリオシリーズのパッケージ商品には、取扱説明書やブロックの組み立て方等のマニュアル冊子が付属していません。

こちらのガイドは全ページ英語表記な上、レゴマリオに電池をセットする視覚的な説明以降のマニュアルは、すべてアプリに誘導しています。

(※公式サイトで組み立て方マニュアルをダウンロードすれば、アプリは無くても遊ぶことはできます。)

ただ、さすがにマニュアルをアプリに丸投げしているだけあって、このアプリがかなり使いやすく、レゴを扱う事自体が初めてのお子さんでもとてもわかりやすい仕様になっています。

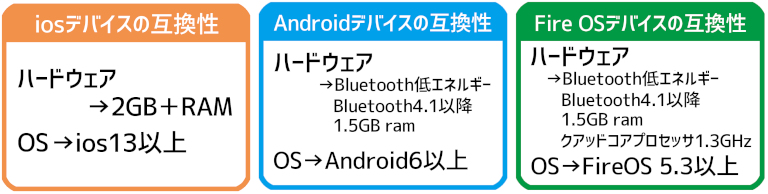

スマホやタブレットでの使用環境は上記のように推奨されていますが、万が一アプリをダウンロードして起動できない場合は、レゴの公式サイトから組み立て説明書をダウンロードしよう!

参考

レゴマリオとぼうけんのはじまり スターターセット 公式組み立て説明書LEGO

にこる

にこる

めーこ

めーこ

組み立て方や遊び方が全てわかる専用アプリ

専用アプリは、今回のレゴマリオスターターセットを購入して、先にレゴマリオ本体をBluetoothで接続しないと利用することができません。

にこる

にこる

スタート画面をタップして、次の画面でまずレゴマリオ本体のBluetooth接続を求められます。

接続はレゴマリオの電源を入れてBluetoothボタンを押すだけなので、お子さんでも簡単に接続可能です。(アプリを利用するスマホやタブレットのBluetooth機能がONになっている事が前提です。)

一度レゴマリオをBluetoothで接続すれば、次回以降は先に接続しなくても作り方等を閲覧できるようになります。これは2回目以降のメイン画面です。

レゴマリオを接続すると、左上の枠内にレゴマリオが表示されます。

少しわかりにくいですが、スターターセットに入っているブロックの作り方を閲覧したい場合は、画面中央のマップをタップします。

レゴマリオを先にBluetooth接続するように要求しておきながら、レゴマリオの作り方はここで確認できるようになっている矛盾が気になりますね(笑)

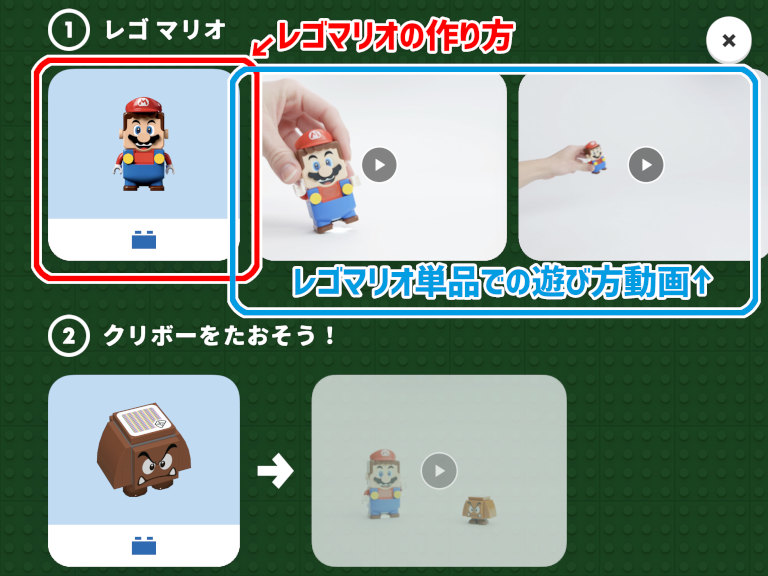

番号順に左から右へ順番に見ていくと、途中で迷う事もなくスムーズに作業できます。

ここで順番に動画を見ていくことで、レゴマリオ単体でも遊べることを視覚的に理解できます。

ただ歩くだけ、ジャンプするだけといった、簡単なアクションでもコインをゲット出来たり、マリオが楽しそうに喋ったりします。

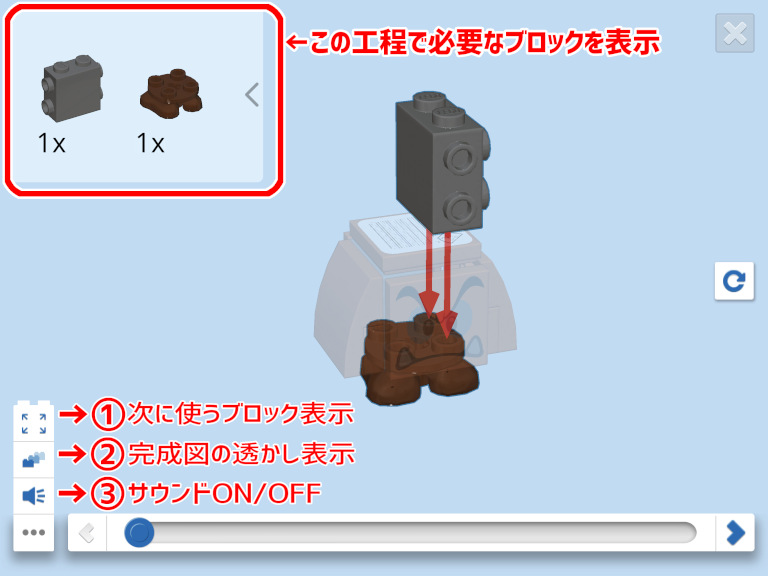

作業工程はコマ送りで360°確認できる

これは②番、クリボーの作り方をタップすると最初に表示される動画です。この工程ではどの袋を開けて作業したらいいのか一目瞭然です。

ブロックはかなり細かいものも含まれるので、この画面を確認してから、その時に必要なものだけを開封するようにしましょう。

左下に設定ボタンがあります。①は次に必要なブロックのパーツをコマ送り毎に拡大表示して教えてくれるモードです。ONにしなくても左上の小枠で確認できるので、慣れている人は少し煩わしいかもしれません。

②は完成図を透かしで表示してくれるモードです。どの位置にブロックがあるのかわかりやすいですが、やはり勘の良い人には煩わしいかも?

めーこ

めーこ

ブロックの作り方は「クリック毎のコマ送り画像」で、完成したブロックの遊び方は「動画」で紹介されています。

作業工程の確認や、前に戻るなど、全て下部バーにある「<」「>」ボタンをタップしてコマ送りします。

見てすぐに手を動かしたくなる遊び方動画

作り方画像もすごくわかりやすいですが、遊び方動画も非常にわかりやすいです。

言葉での説明は一切ありませんが、動画を見ればすぐに真似して手を動かしたくなる構成です。

レゴマリオ本体は、下部に光で照らせるセンサーが付いています。

そのセンサーで色を判別し、緑色は「陸地(フィールド)」青色は「水中」赤色は「炎」といった、マリオの世界を想定する「場面」をレゴマリオ本体から流れるサウンドで再現しています。

色を判別するカラーセンサーの他に、専用のコードを読み込んで再現できるセンサーや、加速度・傾きなどを判別するモーションセンサーも含まれており、様々な場面を想定したマリオのアクションが豊富に内蔵されています。

いちばん最初につくるコース

実は、③番「はじめてのコース」以降は、②番の「クリボーをたおそう!」の遊び方動画を見終わるまで起動できません。

作り方はもちろん、基本の遊び方や扱い方をしっかり把握してもらってから、という製作者側の想いが垣間見える仕様ですよね。

めーこ

めーこ

にこる

にこる

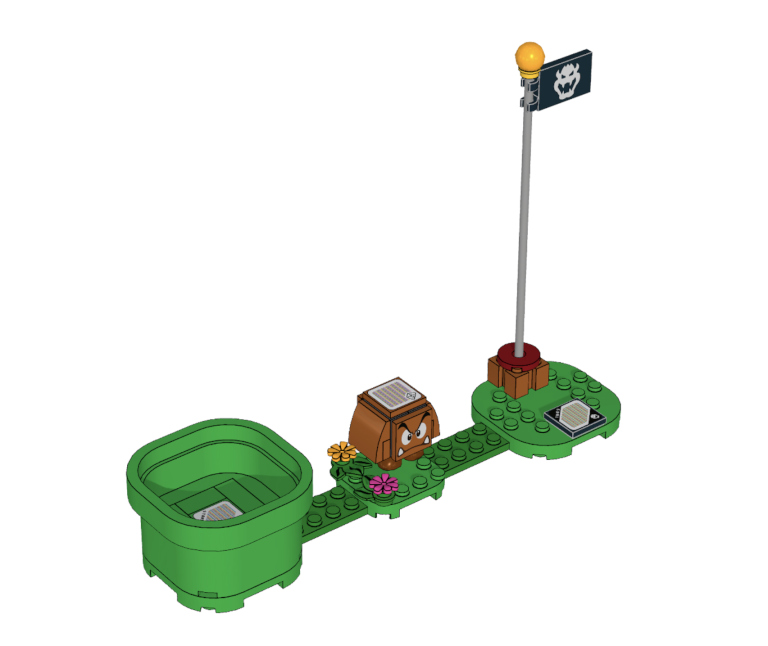

はじめてのコースはこちら!

パッケージやプロモーションでは、手の込んだ楽しいコースが紹介されていますが、いちばん最初のコースはそれまでアプリで閲覧してきた工程だけで完結する、いちばん短いコースになります。

たったこれだけのコースですが、この先自分でアイデアを膨らませて創りはじめるコースの基盤となるもので、ここで「スタート」からはじまり、「ゴール」を目指して進んでいく目的があることを体感します。

アプリにあるその他の機能

専用アプリでは、主にパッケージされているブロックの作り方や遊び方を確認するのに活用できますが、その他にも便利で楽しい機能がありますので簡単にご紹介します。

自分の作ったコースをシェアできる

最初の画面左側にあるメニューの1番上をクリックすると、自分の作った自慢のコースを世界中のユーザーへシェアできる専用コンテンツがあります。

基本的に一定期間毎に変わるテーマがあるようですが、正解のないテーマであることがほとんどなので、あまり気負わずに自分の作品をシェアするといいかなと思います。

シェアされたコースを見るだけでも、自分一人では思いつかなかった新しい発見があったり、更なる創造力につながるきっかけになるかもしれません。

作品をシェアするには、自分専用のLEGOアカウントが必要です。アプリ画面の左上にある、レゴマリオ本体がBluetooth接続されているアイコンをクリックした先から簡単にアカウント作成(すでにお持ちの方はログイン)できます。

なんと、単4乾電池式のレゴマリオ本体の電池残量がどのくらいあるのかここで確認できるんですね。

その他、今までゲットしたコイン数の確認や設定などもこの画面から行えます。

その他のパッケージを購入したら登録しよう!

現在、レゴマリオ本体が同梱されたパッケージはスターターセットのみですが、それ以外にも様々なコースを拡張して楽しめるパッケージが各種販売されています。

拡張パッケージ

これらの拡張パッケージを購入した際は

アプリに該当パッケージを登録することで、組立て方マニュアルや遊び方動画を閲覧できるようになります。

ここから進んで該当パッケージをクリックするだけで簡単に登録できます。

アプリにレゴマリオ本体を1度でもBluetooth接続していれば、拡張パッケージを購入していなくても組み立て方や遊び方動画を見る事ができるので、購入予定がある方は前もって作業工程や難易度など確認しておいても良いかもしれませんね。

実際に体験してみた感想

自分で考えて作ったはじめてのコース紹介

レゴマリオの遊び方は、扱う人によって千差万別。組み合わせも自由自在ですが、おなじみの「土管」からスタートして「旗」でゴールするという目的は同じです。

土管からスタートすると、レゴマリオの胸の液晶に残り時間(1プレイ60秒間)が表示され、カウントダウンがはじまります。

にこる

にこる

めーこ

めーこ

おなじみのはてなブロックなどはセンサーコードがついていて、レゴマリオが踏みつけると発動する仕様。必ず踏みつけなくてはいけないといったルールも無いので、どう進んでいこうがプレイしている本人の気分次第!

にこる

にこる

なぜか最後の方にボスっぽいキャラを置きたくなるよね…?スターターセットではクッパJrが付属されているので、それっぽく配置。

クッパJrを倒すには、超アナログだけどレゴマリオがジャンプキック!

クッパJrを下に落として甲羅の上にあるセンサーコードを4回位踏みつけるとコインをたくさんゲットできます。

テレビゲームでプレイするスーパーマリオとは全然違いますが、細かいブロックを扱ったり、自分で自由にアイデアを膨らませてコースを考えられる工程は、画面の中の遊びでは得られない刺激があります。

レゴマリオのセンサーは結構な光量でずっと点灯していますが、アルカリ単4電池2本の通常使用でもそこまでコスパが悪いとは感じませんでした。

環境にもよりますが、一日30分程度の使用量で2週間程もつ印象です。(あくまでも我が家の使用環境・使用電池による)

自作のコースを作って余ったブロック

レゴマリオのスターターセットには、全231ピースのブロックが入っています。自分で考えて作ったコース以外でも、これだけピースが余りました。

コースは横一列じゃなくても、上下左右自由に展開していけるので、お子さんの思考力・想像力アップを狙って「ピースを余らせずにコースを完成させよう!」など、テーマを決めて遊ぶのも楽しいかも?

組み立て済みのブロックやコースをみると、案外簡単そうに見えるのですが、実際に組み立て始めるとクッパJrを作るだけでも結構頭と労力を使います。

一つ一つのブロックも細かい物が多く、対象年齢(6歳)でも組み立て説明書を見ながら完成させるのは少し難しいかもしれません。(もちろん個人差はあると思います!)

プレゼントにもおすすめ!レゴマリオまとめ

レゴ スーパーマリオ スターターセットについて簡単にご紹介させていただきましたが、最初レゴマリオが日本で先行発売される事を知った時、正直値段を見て「高すぎる!絶対買わない…!」と思ったのが第一印象でした。

ところが、発売までの間に開発までの工程やかかった歳月、映像やテレビゲームなどデジタルなものがどんなに流行しても、子供が成長していく上でアナログな遊びは切っても切れない関係であることを改めて知り、加えて開発陣の熱量を知れば知るほど興味が沸いてしまった。

にこる

にこる

私はただの消費者なので、開発にどれだけの労力がかかっているかは憶測でしかわかりませんが、完成まで4年もかかったというその歳月と労力を称賛する意味で購入を決めました。

めーこ

めーこ

100均のケースにコンパクトにしまえる

パッケージされている箱は紙製で形もいびつです。遊び終わったブロックを収納するプラスチック製等のケースがあると便利ですが、100均などで気軽に購入できる小さめのケースでも十分収納可能なので、専用の箱を用意してあげると後片づけも楽です。

レゴマリオは歩くブロックの色や動かし方によって様々な表情や声を発し、時には予想もしなかった発見があります。

めーこ

めーこ

にこる

にこる

2021年7月10日ルイージも発売!

[新商品] 7月10日(土)、「レゴ®スーパーマリオ」に「レゴ ルイージ と ぼうけんのはじまり ~ スターターセット」が加わります。 #NintendoTOKYO とマイニンテンドーストアでも販売予定です。マイニンテンドーストアでは本日より予約受付を開始しています。https://t.co/4PXkQeSvW4 pic.twitter.com/64JAlY5nWN

— Nintendo TOKYO (@N_Officialstore) April 21, 2021