先日、川崎大師のおみくじを引いたら「末小吉」が出たにこる(@choco2col)です。

にこる

にこる

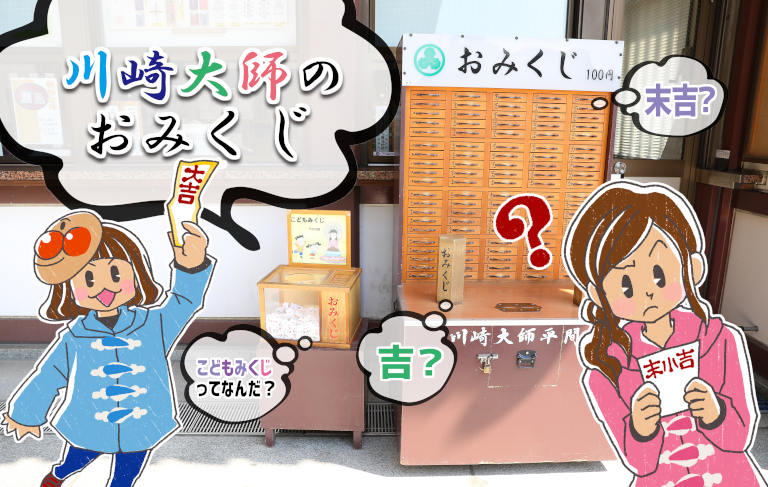

おみくじって、大吉がよくて凶があまりよくないというのはわかりますが、その間がぼんやりしていませんか?諸説あるようですが、今回初めて出逢った「末小吉」があまりにぼんやりしすぎてよくわからなかったので、川崎大師のおみくじについて調べてみました。

MOKUJI

一般的なおみくじの順番

日本のおみくじは三重県にある伊勢神宮を本宗とした、日本各地の神社を包括する宗教法人「神社本庁」を基準にしていますが、神社によって様々な種類があり、大吉や凶の割合も各神社によって全然違います。

● 大吉

● 吉

● 中吉

● 小吉

● 末吉

● 凶

● 大凶

川崎大師のおみくじの順番

一方川崎大師のおみくじの順序は吉が6種類、凶が1種類の計7種類あり、その中でも内容が違う99種類のおみくじが存在します。

下から上の順によいとされています。(計7種類)

● 大吉

● 吉

● 小吉

● 半吉

● 末吉

● 末小吉

● 凶

にこる

にこる

めーこ

めーこ

吉は「よいこと、さいわい」、凶は「わるいこと、わざわい」を合わせて呼ぶ言葉ですが、おみくじの場合は吉凶の種類だけをみてよいかわるいかを判断するのではなく、各項目に書かれている内容を良く読んで、総合的に判断しましょう。

「凶」と出ているけど、よく読んでみたらそこまで悪い内容でもないのかな…?という事はよくあります。

川崎大師のおみくじの引き方

川崎大師にはおみくじ処が随所にありますが、まずはじめに参拝してから引くようにしましょう。おみくじは一回100円で、おみくじ台にある賽銭口に直接入れます。

川崎大師のおみくじは、番号が書かれた棒が入っている筒から1本棒を取り出し、書かれている番号の引き出しから自分でおみくじの紙を取り出すセルフスタイル式です。

川崎大師のおみくじの形式

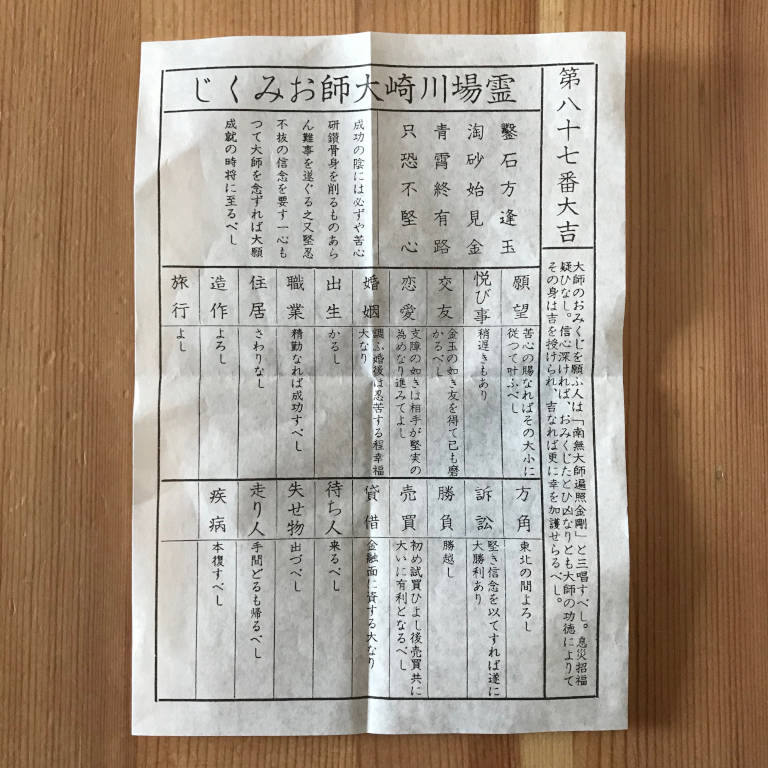

川崎大師のおみくじは半紙の様な薄い紙に印刷されたもので、右上に五言四句の漢詩がかかれています。この漢詩を元に運勢を占う「元三大師みくじ」と呼ばれる歴史の古い昔ながらのおみくじです。

元三大師みくじは江戸時代に作られた「元三大師御御籤帳(がんざんだいしおみくじちょう)」という、おみくじの原本に従って内訳を決めています。

五言四句の漢詩の左に昔のことばで漢詩の意味が書かれており、さらにその下には各願い事への運勢が書かれています。

川崎大師のおみくじの特徴として、他の神社ではみられない「走り人(はしりびと)」という項目があります。

にこる

にこる

めーこ

めーこ

吉凶の割合は?

前述しましたが、川崎大師のおみくじは「元三大師御御籤帳」を元に作られているため、おみくじの吉凶の割合もそれを元に決められています。

「元三大師御御籤帳」による

吉凶の割合は…

大吉 16%

吉 35%

凶 29%

その他20%の割合を各神社の裁量で決めても良いと定められています。

その他20%の内訳が公開されていませんが、川崎大師のおみくじはそれぞれ以下の割合で含まれていると言われています。

大吉が17%

凶が29%

にこる

にこる

クリックすると吉凶の種類だけ表示されます。

02番:小吉

03番:凶

04番:吉

05番:凶

06番:末吉

07番:凶

08番:大吉

09番:大吉

10番:大吉

11番:大吉

12番:大吉

13番:大吉

14番:末吉

15番:凶

16番:吉

17番:凶

18番:吉

19番:末小吉

20番:吉

21番:吉

22番:吉

23番:小吉

24番:凶

25番:吉

26番:吉

27番:吉

28番:末吉

29番:吉

30番:凶

31番:末吉

32番:吉

33番:吉

34番:吉

35番:吉

36番:末吉

37番:末吉

38番:半吉

39番:凶

40番:末小吉

41番:末吉

42番:吉

43番:吉

44番:吉

45番:吉

46番:凶

47番:吉

48番:末吉

49番:吉

50番:吉

51番:吉

52番:凶

53番:吉

54番:凶

55番:吉

56番:末小吉

57番:吉

58番:凶

59番:凶

60番:小吉

61番:半吉

62番:大吉

63番:凶

64番:凶

65番:末吉

66番:凶

67番:凶

68番:吉

69番:凶

70番:凶

71番:凶

72番:吉

73番:吉

74番:凶

75番:凶

76番:吉

77番:凶

78番:大吉

79番:吉

80番:大吉

81番:末吉

82番:凶

83番:凶

84番:凶

85番:大吉

86番:大吉

87番:大吉

88番:凶

89番:大吉

90番:大吉

91番:吉

92番:吉

93番:吉

94番:半吉

95番:吉

96番:大吉

97番:凶

98番:凶

99番:大吉

大吉:17%

吉:34%

小吉:3%

半吉:3%

末吉;10%

末小吉:3%

凶:29%

めーこ

めーこ

にこる

にこる

引いたおみくじは持ち帰る?納め所に結ぶ?

川崎大師の境内には随所に「おみくじ納め所」が設置され、引いたおみくじを細長く折りたたんで結ぶことができる紐が用意されています。

ここでも一般的によく聞く「大吉のおみくじは持ち帰り、凶は木に結ぶ」という行為ですが、川崎大師に限らず、おみくじはどんな結果であっても持ち帰っていいものとされています。

おみくじは吉凶よりも書いてある内容が重要なので、お財布などに入れて思い出した時に再確認する意味で持ち歩いても良いかもしれませんが、おみくじ自体は御守り代わりにはなりません。

もちろん凶みくじを持ち帰っても問題ありませんが、凶を吉に変えるつもりで片手結びに挑んでみてはいかがでしょうか?

めーこ

めーこ

川崎大師のこどもみくじ

川崎大師では通常のおみくじの他に「こどもみくじ」というものがあります。厳密な決まりはありませんが、幼児~小学校低学年位のこどもにおすすめです。箱の位置も低く、背が低いお子さんでも手を伸ばして自分の手でおみくじを選ぶ事ができます。

こちらのおみくじは「元三大師みくじ」と違って漢詩の記載もなく、一般的な神社でよく見る縦長のものです。

以前、神奈川県の「寒川神社」へ参拝に行った時もおなじものがあり、一見全く同じ様に見えますが、川崎大師のこどもみくじにはちゃんと「川崎大師」と印刷され、「こどもおみくじ」の「お」の部分が観音様の絵に差し替えられて「こどもみくじ」という名前に変わっていました。

左:川崎大師こどもみくじ

中:寒川神社こどもおみくじ

右:寒川神社おみくじ

こどもみくじはお子さんでも読めるようにひらがなで書かれていて、願望も「おべんきょう」や「おともだち」といったこども向けの内容になっています。

おみくじの種類は⇒大吉、中吉、吉、小吉、末吉の5種類が入っており、一般的に凶みくじは入っていないと言われています。

おみくじの難しい表現

先ほど川崎大師の大吉のおみくじの画像を掲載しましたが、これは去年私が川崎大師でひいたおみくじです。これを見ると「大吉」なのにもかかわらず「失せ物」の項目に「出づべし(出ずべし)」と書かれていています。

にこる

にこる

「べし」は「~だろう」という意味なので、組み合わせると「出てくるだろう」という表現になるんですね。したがって「出づべし」は「出てくるだろう」という真逆の意味になります。

逆に出てこないという時は「出でづ(出でず)」と書かれています。

まとめ

以上川崎大師のおみくじについてざっとまとめてみました。川崎大師は厄除けで有名で、毎年初詣の時期には300万人以上もの参拝客で賑わいます。初詣は大混雑必至ではありますが、一度境内に入ると敷地が広いので案外スムーズに参拝出来てしまうのも特徴です。

参拝客の増減に合わせておみくじ台や結び所も増減するので、思っているほど待ち時間が長くかからないように考えられているんですね。さすがは毎年初詣の人気ランキングでも上位をとるだけの事はあります。

にこる

にこる

あわせて読みたい関連記事!

川崎大師の風鈴市へ行ってきました! 酷暑でも賑わう理由は、900種類もの音色が織りなす癒しの世界にあった!

川崎大師の風鈴市へ行ってきました! 酷暑でも賑わう理由は、900種類もの音色が織りなす癒しの世界にあった!

【こどもと楽しむ川崎大師】時季をずらしてゆったり初詣に行ってきました!おすすめのスポットもご紹介!

【こどもと楽しむ川崎大師】時季をずらしてゆったり初詣に行ってきました!おすすめのスポットもご紹介!

大師公園はこどもが楽しめる遊具があるだけじゃない!川崎大師参拝のついでに寄り道していこう!

大師公園はこどもが楽しめる遊具があるだけじゃない!川崎大師参拝のついでに寄り道していこう!

川崎大師のおみくじに中吉、小凶、小凶、半凶、末凶、大凶はありません。また、並び順も大吉、吉、小吉、半吉、末吉、末小吉、凶の7種です。嘘情報なので、すぐ書き換えるか削除すべきかと。

山崎浩一様

コメントを頂きありがとうございました。

山崎様のおかげで正しく記事の修正ができました。

また、貴重なお話を聞かせて頂き大変感謝の気持ちでいっぱです!

私自身、今回勉強になる事がたくさんありましたので、今後も精進していきたいと思います。

また何かございましたらお気軽にコメントしてください。どうぞ宜しくお願いします。